さいたま市(南区・桜区・浦和区)、秩父、戸田、川口、蕨、

武蔵野線沿線(志木、朝霞他)、

西武池袋線沿線を中心に広い地域ではり灸治療を行っています。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.090-6163-2912

〒336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸2-8-4 ベルトピア南浦和Ⅲ

不眠症

うつ病

自律神経失調症

肩こり

腰痛

膝痛

治療

リウマチ

尿漏れ

不妊症

喘息

恐怖症

◆悩まないで『不妊症』sterility

西洋医学と不妊治療

一般的に病院で行われる不妊治療。

ここでは、一般的に病院で行われる検査・不妊治療について見てみようと思います。もう勉強して既にご存じかもしれませんが、改めて内容を確認してみましょう。

・不妊治療の検査について

- 低温期

- 超音波検査、卵管系の検査(卵管造影、卵管通期検査等)、ホルモン検査

- 排卵期

- 尿中LH(黄体ホルモン)検査、頸管粘液検査、超音波検査、フーナーテスト

- 高温気

- 黄体機能検査、子宮内膜組織診、超音波検査

*基本検査で異常がみられた時に行う、代表的な精密検査。

- 精密検査

- 子宮鏡検査、抗精子抗体検査、腹腔鏡検査、子宮内膜組織検査、ホルモン負荷試験

以上が病院で検査する内容です。

基本的に、不妊検査はいつ受けても大丈夫です。

もし可能なら、不妊検査は低温期・排卵期・高温期(黄体期)というように月経周期に合わせて行うため、最初は月経直後の低温期に病院に行くのがベストと言えます。

またその際には、基礎体温表をつけていれば持参するといいでしょう。

・当院での治療の際にも、基礎体温表を持参していただけると助かります。

・タイミング法~自然妊娠を求めて~

タイミング法

「赤ちゃんが欲しい。」出来れば自然に赤ちゃんを授かりたいですよね?

最近でも、日本医大や東京女子医大などのチームによる調査で、人工授精や体外受精などを受けて出産した場合、帯板の位置の異常や早産、赤ちゃんの低体重などのリスクが1.2~2.7倍高いことが24万3千人の調査で分かったそうです。

このような調査結果が分かったことからも、可能ならば自然な状態で妊娠していですよね。

タイミング法というのは、その名前の通り、妊娠が可能な時期(排卵日)をできるだけ正確に割り出し、タイミングを合わせて夫婦の営みを持つことで妊娠させるという方法です。

つまり大切なことは、できるだけ正確な排卵日を知ることです。

そのためには、基礎体温を計り表にすることである程度の予測ができます。

大まかな排卵日を知ってから最も重要なのは、妊娠のしやすさのピークは排卵日よりも前にあるということです。

卵子の寿命が、排卵後約24時間に対し、精子はその3倍ほどの約72時間(3日)も生きていられます。

理由は、卵子は受精可能時間が少ないため、授精する場所にすでに精子が待っている方が受精確率が高くなります。

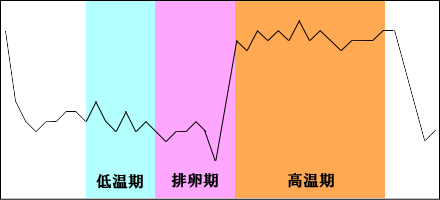

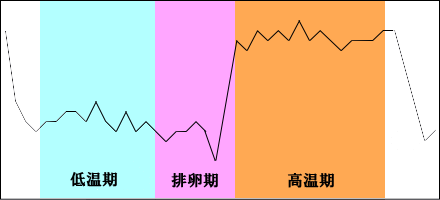

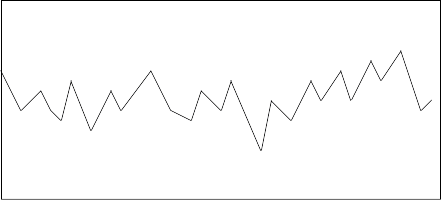

【理想的な基礎体温を示したグラフ】

上の図は、理想的な基礎体温をグラフにしたものです。

- 低温期(卵胞期)

- 月経開始から排卵までの間は、基礎体温は低めに推移し、これを低温期と言います。 あくまで高温期とのかねあいなので個人差はあります。(妊娠は可能の時期。)

- 排卵期

- 基礎体温が2(低温と高温)に分かれる人なら、その境目が一度グッと下がることがあります。

この時期を排卵期といい、最も妊娠しやすい時期でもあります。 - 高温期(黄体期)

- 排卵のあと、妊娠が成立しなければ約2週間基礎体温が高い時期が続きます。この時期を高温期といいます。(低温期とくらべてなので個人差はあります。)

つける時は、月経が始まった日を1日目とし、月経開始から次の月経が始まる前の日までを1周期とします。

・基礎体温を計るポイント

- 毎日、なるべる同じ時間に計る。

- 朝目覚めたら、起き上がらず計る。

- 体調やいつもと異なることを記入する。 (寝不足や風邪など、いつもと違うなあと思うことを記入。出血やおりものの変化なども。)

- 1~2日忘れてもあきらめずにつけ続ける。

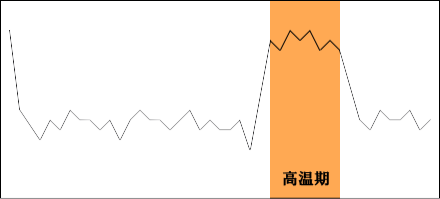

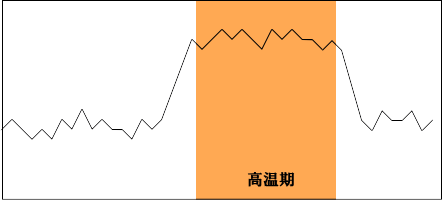

*こんな時は注意!

- 高温期が短い

- 高温期が9日以下と短い時は、卵が未成熟であったり黄体機能不全の疑いがあります。

- 高温期が長い

- 高温期が21日以下続く時は、妊娠や妊娠後、流産の可能性があります。すぐ病院を受診してください。

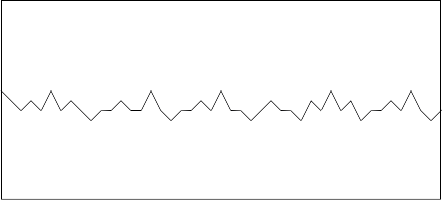

- バラバラ

- 生活が不規則であったり、睡眠不足、睡眠時間や起床時間がことなるとバラバラになってしまいます。

- 2相に分かれない

- 基礎体温が低温期と高温期に分かれない時は無排卵月経が疑われます。また黄体ホルモンのバランスが崩れている場合もあります。

・病院で行う不妊治療~AIH・IVF-ET~

人工授精(AIH:Artificial Insemination by Husband)

ご存知の方も多いかと思いますが、人工受精(AIH)とはタイミング法のステップアップとして行われる不妊治療のことを言います。人工授精という名前を聞くと、なんだか怖いような気がしますが、自然妊娠を少し手助けした治療方法です。

動きの良い精子だけを選んで、やわらかい管で膣から子宮内に精子を運んであげる。

精子と卵子が出会うまで道のりをショートカットするだけで、そこから先の受精・着床・妊娠の成立は自然妊娠と同じです。

・妊娠率:5~10%(ホルモン刺激を行った場合:10~20%)

・人工授精(AIH)が適しているケース

- 精子に問題がある場合(乏精子症、精液無力症、乏精液症)

- 射精障害や性交障害など

- 機能性不妊(原因不明不妊)

- 精子と妻の精管粘膜液が不適合(フーナーテストが良くなかった場合)

- カップルともとくに問題は無いが、1日も早く妊娠を望む場合

体外受精(IVF-ET:In Vitro Fertilization and Embryo Transfer)

人工授精を数回行っても妊娠に至らなかった場合、体外受精(IVF-ET)ー胚移植へステップアップを考えます。また現在は、約65人に1人が体外受精によって出生しており(日本産科婦人科学会,2006)、不妊原因・カップルの希望・女性の年齢によっては第一選択としてなる場合もあります。

体外受精は、排卵誘発剤によって妻の精巣の中で卵を育て採卵。取り出した卵子と、夫から採取した精子を培養液の中で受精させ、受精卵を子宮に移植着床させる方法です。

長い過程をショートカットすることで、ほとんどの不妊に対して有効です。

・妊娠率:30~40%(40歳を超えると10%程)

・体外受精(IVF-ET)が適しているケース

- 卵管障害がある

- 排卵障害がある(ホルモン分泌以上、排卵が不規則、無排卵が続く場合)

- 重度の子宮内膜症(卵管の癒着、チョコレート嚢種により排卵が妨げられている場合)

- 男性不妊(乏精子症・精子無力症など)

- その他(機能性不妊、抗精子抗体が強い陽性のケース)

顕微授精(ICSI:Intracytoplasmic Sperm Injection)

体外受精を行っても、精子の状態が悪ければ受精できません。そのため、精子濃度や運動率が低い場合は顕微授精を行います。採卵までの流れと胚移植のやり方などは対外受精と同じですが、体外受精と違うのは授精のかたちです。

対外受精では卵子と精子を取り出したたら、培養液の中で自然に受精させますが、顕微授精では、非常に細いピペットにで1個の精子を卵子に注入します。

最近では、無精子症により精液中に精子が1個もいない場合でも、精巣中に精子がいれば精巣から取り出して、顕微授精が出来るようになりました(精巣内精子抽出法-TESE:Testicular Sperm Extraction)。

・顕微授精(ICSI)が適しているケース

- 精子濃度が非常に低い場合

- 精子運動率が非常に低い場合

- 精子奇形率が高い場合

- 無精子症

- 受精障害(精子が卵子に進入できない)

結心はり灸院 -浦和院-結心はり灸院

[往診拠点]

埼玉県さいたま市浦和区前地

最寄り駅:浦和駅

南浦和駅

TEL: 090-6163-2912

mail: suneya.hari@gmail.com

強谷針灸治療所 -本院-結心はり灸院

〒368-0004

埼玉県秩父市山田1298番地

TEL 0494-22-2135

090-6163-2912